|

David Bowie est mort. Hommage et rappel de l’absolue modernité d’un artiste total.

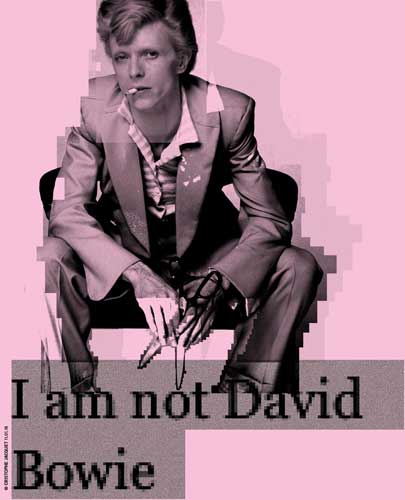

« RIP DB », collage hommage, 11 janvier 2016. © Christophe Jacquet

< 11'01'16 >

Putain, Bowie, putain !

David Bowie n’était donc pas immortel. L’astre pop s’est éteint dans la nuit américaine le 10 janvier, à 69 ans, alors même que « Blackstar », son vingt-sixième album studio venait tout juste de paraître, chant du cygne loin d’être indigne, nourri au free jazz et renouant avec son intérêt pour les échappées expérimentales. David Bowie – « Lazarus », réal. Johan Renck (2015) : Impossible de résumer une épopée musicale qui accompagne nos vies depuis toujours. Que retenir de cet Everest pop ? Evidemment, le choc de son apparition au tournant des années 1960 et le bouleversement qu’il fait subir à la musique pop avec des dizaines de chansons devenues des classiques, un discours et une allure qui choquent l’Angleterre seventies et bientôt le monde entier – on l’accusera d’être dépravé mais aussi fascisant. A retenir aussi, quelques soubresauts dans les années 1990, beaucoup plus expérimentales, qui témoignent de son regain d’intérêt pour les musiques électroniques (présentes dès « Station to Station » en 1976, l’un de ses disques les plus marquants). Car ce qui a longtemps caractérisé David Bowie, c’est incontestablement son agilité à se nourrir de l’underground et sa capacité à aller de l’avant, pour se renouveler encore et encore. C’est d’ailleurs ce Bowie bizarre, d’avant-garde et expérimental auquel nous avons choisi de rendre hommage. Avec cette sélection d’extraits de son œuvre (sous réserve de leur disparition de la Toile pour cause de campagne ès propriété intellectuelle) et le collage-hommage de Christophe Jacquet, artiste et DA de Poptronics (ci-dessus). Dernière incarnation du Thin White Duke (le Bowie miné par la cocaïne), « Station to Station » s’entiche du son de Kraftwerk et Neu ! qu’il mâtine de funk bizarre. Un grand album expérimental, qui annonce la trilogie berlinoise. En 2003, il résumait dans un entretien à Libération, son « projet » artistique des années 1970 : « Comment construire une résonance culturelle au-delà de la simple volonté de s’en tenir béatement à la condition de rock star ? C’est si plaisant de s’interroger sur la notion même d’image – ce qu’elle induit de vérité et de mensonge –, de jouer avec elle, d’en moduler les effets. [Roxy Music et moi] avons donc été parmi les premiers à nous poser ce type de questions, à un moment où tant d’autres se construisaient une image unique dont ils ne bougeaient plus de toute leur carrière. Notre postulat était simple : imaginons que le rock soit mort, que fait-on maintenant ? On démonte le moteur et on récupère les pièces pour tenter d’élaborer autre chose. C’était une forme de réponse au post-modernisme, en connexion avec le mouvement dada, Richard Hamilton, Andy Warhol. » Extraite de « Hunky Dory », l’album de « Life On Mars » ou « Changes », cette chanson souligne l’influence déterminante de Warhol dans le travail de Bowie. Il n’a par ailleurs jamais caché combien Lou Reed et le Velvet Underground l’avaient beaucoup impressionné. En cinquante années d’activité (depuis 1964 exactement), Bowie a connu mille visages et touché à tous les genres musicaux. Il s’est frotté au cinéma (chez Nagisa Oshima ou David Lynch, incarnant Ponce Pilate pour Martin Scorsese et Andy Warhol pour Julian Schnabel) et à la mode (des créations de Kansai Yamamoto pour la tournée « Ziggy Stardust » de 1972 à la gabardine Alexander McQueen sur la pochette de « Earthling » en 1997, sans oublier Twiggy, photographiée avec lui pour la pochette de « Pin Ups » en 1973, et sa femme depuis près de vingt-cinq ans, l’ancien mannequin Iman Abdulmajid). Il s’est également fait curateur sur le réseau (le site bowieart.com, créé en 2000, sur lequel il a défendu et vendu des œuvres de près de 2000 artistes) tout en s’essayant lui-même à la peinture (voir entre autres l’autoportrait sur la pochette d’« Outside », 1995). Sans jamais perdre ni sa singularité ni (longtemps) sa crédibilité. Une sorte de prouesse. « Ma motivation première a toujours été de faire partie des modèles culturels novateurs », avait-il coutume de dire. Plus accessible que « Heroes » et « Low », « Lodger » clôt la période berlinoise de Bowie. Un disque d’avant-pop sous influence disco. Trou d’air 80’s Il y est presque parvenu. Seul vrai trou d’air dans cette carrière plurielle, les erratiques années 1980, décennie de la consécration internationale avec « Let’s dance » (1983), dont il ne se relèvera jamais tout à fait, mais surtout de la disette artistique (l’inconséquent « Tonight », l’expérience ratée Tin Machine, « Absolute Beginners » et tout le reste…). Comme si après un parcours hallucinant de perfection (de 1969, avec « Space Oddity », son deuxième album, à « Scary Monsters (And Super Creeps) » en 1981, paraissent pas moins de treize albums comme autant de chefs-d’œuvres), Bowie hésitait à rentrer dans le rang. On a même craint le pire quand au début des années 1990 il est entré en Bourse, premier artiste à titriser son catalogue. Bowie dans le monde des yuppies, l’histoire tournait vinaigre. Quinze ans plus tard, il sera l’un des rares à son niveau de notoriété à se féliciter de la révolution numérique et à ne pas pleurer sur la fin de ses royalties… Divisé en deux parties, ce titre de « Space Oddidy » est une des premières incursions de Bowie dans le minimalisme. Même si sa conclusion reste très flower power. Les retrouvailles avec Brian Eno, vingt ans après la trilogie berlinoise (« Low », « Heroes » et « Lodger », entre 1977 et 1979) le sortiront pour un temps de l’ornière, ouvrant une dernière période musicale centrée sur l’électronique curieusement assez méconnue. Car ce n’est un secret pour personne : panthéonisé de son vivant (l’exposition « David Bowie is… » tourne dans le monde entier), Bowie était devenu une sorte de figure tutélaire qu’on n’écoutait plus, il vivait de son catalogue des années 1970 et les albums qu’il sortait depuis vingt ans, pas toujours passionnants il est vrai, se vendaient peu. Conçu avec Brian Eno en 1977, « Low » est le premier album de Bowie à s’aventurer si loin du rock. Il jouera régulièrement ce titre sur scène jusque dans les années 2000. « Outside » (1995) est sans doute son dernier disque important, collaboration avec Eno donc qui relance l’intérêt pour Bowie. Un peu pompeusement annoncé comme la première partie d’un « hyper-cycle dramatique gothique non linéaire » dont il veut faire une trilogie (elle est restée mort-née, mais nul doute qu’on en verra resurgir quelques bribes dans les années qui viennent), cet album-concept difficile mêle des titres qui plongent Bowie dans la marmite électronique de l’époque et d’étranges récitatifs où il est question du journal intime d’un artiste de l’Art-Crime, un courant artistique usant du meurtre comme une forme d’art, et de l’assassinat d’une adolescente de 14 ans… Toujours à l’affût, Bowie choisira de tourner avec un tout jeune groupe pour l’accompagner, Nine Inch Nails. Sur « Outside », « Hallo Spaceboy » est un choc pour les fans de l’époque, plus habitués aux chansons sirupeuses que Bowie publie depuis des années qu’au rock industriel. David Bowie – « Hallo Spaceboy », live avec Nine Inch Nails (1995) : David Lynch, lui, deux ans après lui avoir offert un caméo mémorable dans « Twin Peaks : Fire Walks With Me », choisira un des titres d’« Outside », « I’m Deranged », pour ouvrir et fermer son grand œuvre « Lost Highway ». L’un des titres les plus faciles d’accès de « Outside ». A noter, la version qui clôt le film est légèrement différente, avec un Bowie chantant le premier couplet a cappela avant que la musique ne reprenne. En 1997, Bowie s’essaiera même à la techno école Prodigy avec « Earthling » avant d’aligner les disques plus ou moins honorables, se retirant en 2004 pour subir une opération chirurgicale sur la tournée de l’épouvantable « Reality ». Plus accessible que « Outside », « Earthling » lorgne la jungle et la techno mais reste un brin conventionnel. Hormis ce « Little Wonder », qui deviendra lui aussi un classique sur scène. Hors champ Disparaissant singulièrement des écrans au moment où le monde entier vient s’exposer sur les réseaux sociaux, collaborant avec quelques jeunes groupes (TV On The Radio), s’invitant sur scène avec Arcade Fire, David Bowie a failli partir sur la fausse note « The Next Day » (2013), qui sonne comme un résumé maladroit de sa carrière. S’il n’avait plus le feu sacré, Bowie a su rester de son temps. Elle est là sa grande force : ne jamais se cantonner à un genre ou un registre pour rester en alerte (caméléon pour les uns, opportuniste pour les autres…), à l’écoute de tout ce qui bruisse dans la culture. Qui d’autre que lui pour reprendre Brel (que Scott Walker lui avait fait découvrir) et produire Iggy Pop quasiment au même moment ? A rebours de ses contemporains (Mick Jagger, qui n’a jamais osé démentir la rumeur d’une nuit torride avec Bowie, et tant d’autres…), il n’est jamais devenu sa propre caricature. Au risque qu’on ne sache jamais qui est vraiment Bowie (il répondait aux indiscrets : « Non je ne suis pas David Bowie. ») « RIP DB », collage hommage de Christophe Jacquet, en meilleure définition :

PopAntivirus#5 Grrrls in le son !

L’émoi EMA Ah ça IA, ça IA, ça IA Hyères fait-il encore la mode et la photo de demain ? Sonic Protest 2023, du bruit et des fureteurs L’onde Bowie

Un Reading Club pop avec Grégoire Chamayou, Isabelle Sorente, Philippe Aigrain, Sophie Wahnich et Mathieu Triclot

David Guez « expérimente sans attendre » avec les éditions L Papillote infuse un brin de permaculture dans le jeu, l’art et les réseaux Cybernétique en papillotes Métavers, tout doit disparaître (et Hubs aussi) |