« Luzarches », la toute dernière exposition solo de Jacques Perconte, vient de s’achever en Espagne dans un festival de cinéma expérimental. © Jacques Perconte

< 21'06'16 >

Jacques Perconte : « Mes images, c’est de la magie déterminée »

L’expressionniste du numérique : Jacques Perconte a inventé avec ses vidéos compressées un nouveau rapport à l’image numérique. Les explorations plastiques de ce pionnier de l’art sur Internet parcourent l’image pour de singuliers tableaux paysagers jouant des altérations du mouvement et de la compression vidéo. Exposé en regard de Courbet cet été, en live jeudi 23 juin avec Jean-Benoît Dunckel (moitié d’AIR), Jacques Perconte infuse sa vision d’artiste sur plusieurs tableaux. L’occasion pour un entretien au long cours.

Vos pièces font penser à une nouvelle forme de peinture qui s’ouvrirait à des « tableaux » numériques paysagers, filmiques ou génératifs, et qui mêlerait fixité et mouvement dans un détournement de détails colorimétriques. Cette esthétique procède directement de votre très singulier travail de compression. Pouvez-vous en dire plus sur cette technique ?

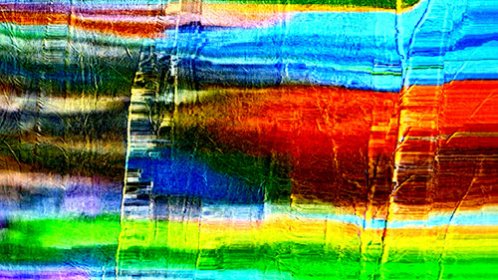

La compression est une chose « basique » en informatique. Les ordinateurs n’étaient pas assez puissants au début pour lire les images brutes. Ils ramaient. Pour réduire les ressources demandées afin de lire l’image, il fallait réduire la taille du fichier, le compresser. Ce faisant, un changement très fort de l’organisation interne du fichier s’opère. Les traces des mathématiques appliquées pour économiser de la place et de la ressource apparaissent.

En explorant cela, j’ai découvert les variations de couleurs, la force des aberrations chromatiques. À partir de là, j’ai fabriqué un vocabulaire, en commençant par regarder ce que produit tel ou tel changement de paramètre, comment il est possible d’altérer le fichier de façon informatique. Mais en développant cette technique, c’était pour moi fondamental que cela ne relève pas de l’effet. Je n’ai jamais cherché à maîtriser le processus en le programmant. J’ai toujours été plus attiré par le bricolage. Ce qui m’intéresse, c’est de détourner, de découvrir. Alors j’ai choisi d’écraser, de casser un peu brutalement les vidéos. Le problème, quand on casse une vidéo, est de réussir ensuite à la lire.

J’ai compris que ces compressions temporelles étaient une histoire de blocs dont les structures sont construites autour d’une image-clé. Les images-clé sont des balises qui redéfinissent la manière dont fonctionne un bloc d’images, jusqu’à la prochaine balise. Quand tu retires une de ces images-clé, tu restes sur l’ « explication » qui précède. Il y a alors une sorte de greffe entre une « explication », et le bloc d’images suivant, qui produit la métamorphose de ce dernier.

« Phex » (2001), Jacques Perconte, où apparaissent les premières compressions vidéo de l’artiste. © Jacques Perconte

« Phex » (2001), Jacques Perconte, où apparaissent les premières compressions vidéo de l’artiste. © Jacques Perconte

Quand avez-vous mis au point cette technique ?

La pièce de transition s’appelle « Phex » (2001). Elle incarne le passage de l’effet de surface au principe de la matière. La pièce est constituée de séquences exploratoires mêlant montages vidéo, sites internet refilmés, applets Java, écrans refilés, effets de moirés, occultations des mouvements de la surface des images… et mes premières compressions vidéo.

Avant « Phex », je filmais encore beaucoup les écrans. Puis j’ai fait le point non plus sur l’image, mais sur l’écran de la télé cathodique. Je me suis intéressé à ce qui se passait entre la surface de verre et l’image, aux moirés, c’est-à-dire à la structure de l’image. J’ai découvert quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant.

« Phex », Jacques Perconte, 2001 :

Quelle est la part d’aléatoire dans ces altérations de l’image ?

J’ai véritablement développé une technique au fil des années. Alors oui, je la maîtrise. Je sais potentiellement ce que je fais. Mais comme j’ai gardé un point de vue artisanal, très bricolé, je reste toujours assez surpris par les qualités des images. Je sais ce qu’elles devraient rendre mais elles me surprennent toujours. C’est la magie, mais de la magie déterminée. Dans ma manière de travailler, tout ce qui peut arriver à l’image est déterminé par la manière dont j’ai fabriqué l’image. Le cadre, les réglages, les mouvements. Rien de ce qui arrivera n’est déconnecté du rapport du sujet à la technique.

Votre parcours artistique s’est toujours articulé autour de plusieurs médiums : la peinture, la vidéo (le cinéma), les arts numériques, mais aussi l’Internet. Quel est l’ingrédient essentiel de ce long parcours alchimique ?

Internet a été déterminant dans mon travail. Internet m’a façonné dans la manière d’aborder la technique. Mais quand je dis Internet, je parle de l’informatique aussi. J’ai appris à apprendre. Quand il fallait apprendre ce langage au milieu des années 1990 pour pouvoir programmer quelque chose, il fallait le faire en expérimentant, à l’aveugle, en ouvrant le terrain, en prenant quelques repères, puis en avançant petit à petit pour « écrire » ce qu’on voulait faire.

« Azar » (1995), Jacques Perconte et Clément Rière. © Jacques Perconte

J’ai acquis cette culture de l’expérimentation par l’informatique. Quand je n’avais que la culture du cinéma, j’avais un rapport au langage encore trop référentiel. Et ce qui a été le plus déterminant, c’est le contexte dans lequel j’ai découvert l’informatique. Imaginez une pièce d’une cinquantaine de mètres carrés, séparée en cinq espaces où les cloisons sont en vert. L’espace central est un couloir et à gauche et à droite sont réparties quatre pièces. Trois des pièces sont des bancs de montage analogique Beta et la quatrième pièce est un minuscule bureau dans lequel il y a une station de travail Silicon Graphics. Quand je me suis mis à l’informatique, je l’ai donc fait entouré de bancs de montage vidéo. J’ai passé mon temps à essayer de relier cet ordinateur aux bancs de montage. J’ai fait je ne sais combien de textes pour essayer de trouver une continuité qui partait du sujet, que je pouvais filmer avec la caméra reliée à un écran du banc de montage, puis que j’essayais de relier à l’ordinateur. J’ai fait aussi des installations où je produisais des petites animations en Javascript et plus tard en Java avec une caméra montée sur un pied. Les fils de la caméra allaient jusqu’au banc de montage pour travailler la désincrustation en luminance ou en chrominance.

« Azar » (1995), Jacques Perconte et Clément Rière. © Jacques Perconte

J’ai acquis cette culture de l’expérimentation par l’informatique. Quand je n’avais que la culture du cinéma, j’avais un rapport au langage encore trop référentiel. Et ce qui a été le plus déterminant, c’est le contexte dans lequel j’ai découvert l’informatique. Imaginez une pièce d’une cinquantaine de mètres carrés, séparée en cinq espaces où les cloisons sont en vert. L’espace central est un couloir et à gauche et à droite sont réparties quatre pièces. Trois des pièces sont des bancs de montage analogique Beta et la quatrième pièce est un minuscule bureau dans lequel il y a une station de travail Silicon Graphics. Quand je me suis mis à l’informatique, je l’ai donc fait entouré de bancs de montage vidéo. J’ai passé mon temps à essayer de relier cet ordinateur aux bancs de montage. J’ai fait je ne sais combien de textes pour essayer de trouver une continuité qui partait du sujet, que je pouvais filmer avec la caméra reliée à un écran du banc de montage, puis que j’essayais de relier à l’ordinateur. J’ai fait aussi des installations où je produisais des petites animations en Javascript et plus tard en Java avec une caméra montée sur un pied. Les fils de la caméra allaient jusqu’au banc de montage pour travailler la désincrustation en luminance ou en chrominance.

« J’ai vraiment essayé de lier l’informatique et la vidéo… »

Si l’on remonte plus loin, j’ai beaucoup dessiné, j’ai peint, j’ai adoré le cinéma, tous les cinémas. Il y a longtemps eu deux dimensions avec lesquelles je n’arrivais pas à construire quoi que ce soit. Au collège, un de mes meilleurs amis avait une caméra VHS. Au lycée, un autre avait une HI8. Et moi j’allais beaucoup au cinéma. Je voulais faire des films, alors j’en ai fait plein. J’ai toujours su emmener les gens avec moi. Je faisais des court-métrages avec mes copains. À la fac, en arts plastiques, j’ai voulu pousser la peinture, mais je continuais les courts métrages. J’ai fait un film avec un ami, Clément Rière, qui allait plus loin. Il s’appelait « Azar » (1995). Cela a participé pour beaucoup à mon abandon des techniques classiques. Là où les autres faisaient du dessin, des collages, de la peinture, je faisais des sites internet.

« It’s all about love », exposition de tirages numériques à Pessac en 2004. © Jacques Perconte

« It’s all about love », exposition de tirages numériques à Pessac en 2004. © Jacques Perconte

« It’s all about love », préparation de l’exposition de Jacques Perconte (à gauche) à l’atelier. © Jacques Perconte

Quels types d’œuvres web avez-vous réalisés ?

J’ai fait des expérimentations très plastiques. Je me suis aventuré dans l’exploration de l’interactivité d’une manière très littéraire (« Chi Ocsha »). J’ai travaillé des pièces en réseau, participé à des collectifs comme lieudit.org ou au tout début de pavu.com. Mais finalement, comme on peut le voir sur mon site internet, je retiens pour le moment assez peu de choses de ses neuf premières années de mon travail.

La période où je suis très actif sur Internet va de 1996 à 2002. Je fais encore quelques pas jusqu’en 2004 et puis je mets un terme à tout cela avec « I love You »,, pièce ultime pour moi.

« It’s all about love », préparation de l’exposition de Jacques Perconte (à gauche) à l’atelier. © Jacques Perconte

Quels types d’œuvres web avez-vous réalisés ?

J’ai fait des expérimentations très plastiques. Je me suis aventuré dans l’exploration de l’interactivité d’une manière très littéraire (« Chi Ocsha »). J’ai travaillé des pièces en réseau, participé à des collectifs comme lieudit.org ou au tout début de pavu.com. Mais finalement, comme on peut le voir sur mon site internet, je retiens pour le moment assez peu de choses de ses neuf premières années de mon travail.

La période où je suis très actif sur Internet va de 1996 à 2002. Je fais encore quelques pas jusqu’en 2004 et puis je mets un terme à tout cela avec « I love You »,, pièce ultime pour moi.

« Avec “Phex”, j’ai découvert les bases de la technique que j’utilise encore aujourd’hui, ces compressions dansantes de données, ou datadancing ou datamoshing. »

J’ai creusé dans cette direction jusqu’à réaliser « Uaoen » en 2003, mon premier film de paysage. C’est depuis cette date que le paysage est au centre de mon travail

« Uaoen », Jacques Perconte, (2003) :

Vous avez développé depuis de nouvelles techniques, et notamment celle des films génératifs…

En 2011, j’ai rencontré Valérie Hasson-Bennilouche qui m’a invité à la galerie Charlot pour une première exposition. La question de l’exposition de mes travaux vidéo, et même de mes films, a été posée. Je ne me voyais pas du tout mettre les pièces faites pour le cinéma au mur d’un espace d’exposition. Cela a été un moment difficile. J’ai même pensé à ne pas faire l’exposition. J’ai donc commencé à explorer les formes non linéaires pour justement répondre à la galerie, avec un travail qui soit en accord avec la temporalité de la visite du spectateur, en accord avec l’idée de collectionner la pièce, en accord avec l’exposition de plusieurs semaines, etc.

C’est en 2012, lors de ma deuxième exposition à la galerie Charlot que j’ai produit les premières pièces génératives. Je les ai appelés des films infinis - c’est Antoine Schmitt qui m’a convaincu de les appeler comme ça. Ces pièces fonctionnent toutes sur un principe commun. Il y a à la base un film préparé, une séquence composée d’un ou plusieurs plans compressés et cassés, c’est-à-dire corrompus, qui est lu par un programme de manière non linéaire et générative. Le film infini se compose donc au fur et à mesure de sa lecture. Ce sont ces modalités de lecture, principalement du travail de mise en boucle, qui conduisent la vidéo à se libérer de sa plasticité.

« Uishet, 2007 » (2012), Jacques Perconte :

« Mistral », présentée en 2014 au Collège des Bernardins, fait partie de cette approche générative ?

C’est un film infini qui était projeté dans la sacristie, à la verticale, en épousant parfaitement la forme architecturale dans laquelle les images étaient cadrées, comme une ouverture vers un autre monde. Le film est constitué d’une série de descente des Gorges de l’Ardèche où le cadre de la caméra se laisse naturellement conduire par les éléments. Tantôt emporté par le courant de la rivière, tantôt abandonné à la dérive et poussé par le vent en tournant sur soi-même. C’est le mistral que l’on voit souffler sur les branches des arbres et décrire ces mouvements le long des falaises des gorges.

Il y a un peu plus de 11 heures d’image. Elles sont toutes compressées de manière différente. Ce sont ces variations de compression qui créent les potentiels plastiques. Ensuite, la pièce a un programme qui va écrire le film au fur et à mesure qu’il se joue. C’est le programme qui décide de commencer à tel ou tel endroit dans les images, en les lisant quelques minutes et en les répétant un certain nombre de fois en boucle. Puis il choisit un autre endroit dans le film et décide peut-être de ne répéter que cinq images à nouveau en boucle pendant quelques minutes. Et ainsi de suite.

Le programme explore à l’infini les images du film. Et ce sont les modulations de la lecture, en fonction des durées des boucles, du nombre de répétitions, qui vont produire des feedbacks, des échos, non pas sonores mais visuels.

L’abstraction obtenue est le résultat de l’intensification de la structure d’une image. Chaque nouvelle image, chaque nouvelle portion de film à jouer se rajoute à l’écran parmi tout ce qui est déjà affiché. C’est comme un courant dans lequel les formes s’emmêlent à l’infini. Le film glisse ainsi vers l’abstraction, emporté dans des boucles structurelles complètement déconnectées a priori du sujet, mais aussi parfois vers quelque chose de plus naturaliste.

Le son (c’est assez rare que mes pièces génératives soient sonores) fonctionne sur le même principe, sauf qu’il n’y a aucun travail sur la compression et qu’il est toujours naturaliste. C’est le rythme auquel il est joué qui le fait glisser de temps en temps vers quelque chose de musical ou une dimension documentaire.

« Mistral » (2014) au Collège des Bernardins : « Les gens regardaient vraiment le film ! » © Jacques Perconte

Plastiquement, c’est vraiment une pièce incroyable. Je crois que, de toutes mes pièces génératives, c’est la seule où les gens allaient jusqu’à s’asseoir par terre pour prendre le temps de regarder ce qui se passait. Les gens regardaient vraiment le film, même si la plupart avaient bien compris qu’il n’y avait ni début ni fin.

Cette histoire de temps est un aspect essentiel de mon rapport au cinéma. Quand j’étais plus jeune et que j’allais voir des films de fiction, je détestais savoir combien de temps ça allait durer. Mais c’était si facile de le deviner à cause des codes d’écriture.

« Mistral » (2014) au Collège des Bernardins : « Les gens regardaient vraiment le film ! » © Jacques Perconte

Plastiquement, c’est vraiment une pièce incroyable. Je crois que, de toutes mes pièces génératives, c’est la seule où les gens allaient jusqu’à s’asseoir par terre pour prendre le temps de regarder ce qui se passait. Les gens regardaient vraiment le film, même si la plupart avaient bien compris qu’il n’y avait ni début ni fin.

Cette histoire de temps est un aspect essentiel de mon rapport au cinéma. Quand j’étais plus jeune et que j’allais voir des films de fiction, je détestais savoir combien de temps ça allait durer. Mais c’était si facile de le deviner à cause des codes d’écriture.

« Dans mes films, je fais tout pour ne jamais savoir combien de temps une séquence va durer et ne réponds à aucune contingence d’écriture. Le temps est ouvert. »

Quand s’est posée la question de l’exposition d’images en mouvement à la galerie Charlot, je me suis confronté à cette double ouverture. Je voulais faire des films ouverts comme je l’ai toujours fait mais jusque-là, je le faisais dans un espace où le temps était limité : à la salle de cinéma, à la durée du film. Là, je devais le faire dans un espace où le temps était ouvert. Il fallait que je trouve comment déconditionner le temps et travailler à le faire lâcher prise. Il était hors de question que mes pièces soient performatives dans le sens où elles n’auraient montré que des résultats. Il fallait absolument qu’il y ait un intérêt à les visionner en termes de potentialité, afin qu’il soit impossible d’imaginer ce qui pouvait se passer.

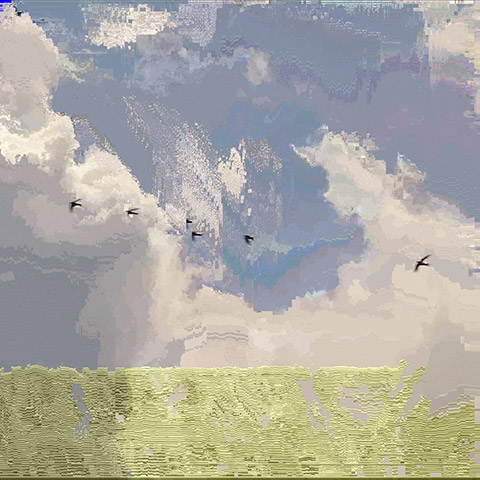

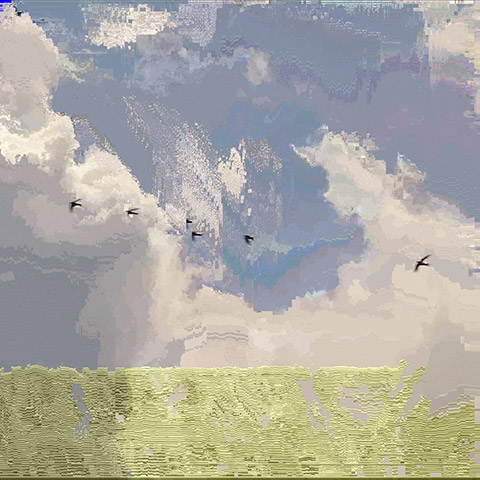

« Les Oiseaux » (2016), impression numérique sur papier, dans la série « Bestiaire » (2013-2016), première série animalière de Jacques Perconte. © Jacques Perconte

A l’automne dernier, à la Galerie Charlot, vous avez préparé une exposition intitulée « Horizons ». Qu’avait-elle de particulier ?

Pour « Horizons », il n’y avait presque que des nouvelles pièces. Seules les images de ma série « Nuages » de 2014 avaient déjà été exposées. J’ai voulu y faire quelque chose de nouveau. J’avais envie de faire une exposition qui revienne sur ce qu’il y a de particulier dans mon travail, et faire écho au début de mes recherches sur le paysage. Je voulais passer de quelque chose qui était le produit de l’outil, à quelque chose qui était le produit de mon écriture. De quelque chose qui cachait la réalité de ce qui était fabriqué par la machine, puisque c’était symbolique dans le résultat, à quelque chose qui est la réalité de ce que produit la machine, à savoir les mouvements mathématiques.

« Horizon n°64 / 2015 09 08 » (2015), Jacques Perconte :

« Horizons » pose la question de ce travail-là, la disparition d’une perspective symbolique, et le jeu qu’il peut y avoir entre la physicalité de l’écran et la représentation, la figuration, de ce qui a été filmé. Ce sont des pièces qui explosent les films, où on assiste image par image aux inframouvements mathématiques à l’intérieur des images du paysage. Ce sont des pièces vraiment calmes, douces, qui font raisonner deux plasticités différentes. Des choses assez floues, comme des gouttes d’eau, de l’écume, qui vont être mélangées avec des blocs de pixels aux couleurs extrêmement saturées, qui a priori n’auraient absolument pas leur place dans cette image, mais qui sont là « naturellement ». C’était donc une exposition beaucoup plus colorée que ce que je fais d’habitude.

Aujourd’hui, quels sont vos projets ?

Mon actualité, c’est « Luzarches », une expo perso en Espagne qui s’est terminée le 12 juin à l’occasion du festival S8, où j’ai fait une performance avec le musicien Eddie Lardoire. Pendant que mon dernier film « Ettrick » fait tranquillement depuis un an le tour du monde de festivals importants en lieux emblématiques (Cinémathèque, Moma), je travaille à nouveau avec Jean-Benoît Dunckel sur un film en Islande et j’ai commencé la production d’un autre sur la magie des terres de Galice. Ces deux projets se destinent d’abord au cinéma. Et c’est ce que je cherche à développer avant tout.

Mais j’ai quand même en cours une grande série de vidéos sur les forêts : « Allogny » et « Bertranges » font partie de l’incroyable exposition autour de la nature et de Courbet à l’abbaye d’Auberive. Deux autres sont en préparation, sur la forêt de Crecy (Somme) et une sur le bois de la ravière (Morvan)...

Avec le compositeur Carlos Gratzer, je travaille sur un projet de film pour orchestre qui sera tourné au cœur des Alpes apuanes, et avec le chorégraphe Vidal Bini (KHZ) sur une pièce danse et vidéo. Enfin, pour nous retrouver Jean-Benoît Dunckel et moi sur scène, ici et là des dates avec « Hypersoleils » (avant « Hyperboréales », en octobre 2017).

« Hypersoleils » (2015), Jacques Perconte, bande-annonce pour la première au festival FAME :

« Les Oiseaux » (2016), impression numérique sur papier, dans la série « Bestiaire » (2013-2016), première série animalière de Jacques Perconte. © Jacques Perconte

A l’automne dernier, à la Galerie Charlot, vous avez préparé une exposition intitulée « Horizons ». Qu’avait-elle de particulier ?

Pour « Horizons », il n’y avait presque que des nouvelles pièces. Seules les images de ma série « Nuages » de 2014 avaient déjà été exposées. J’ai voulu y faire quelque chose de nouveau. J’avais envie de faire une exposition qui revienne sur ce qu’il y a de particulier dans mon travail, et faire écho au début de mes recherches sur le paysage. Je voulais passer de quelque chose qui était le produit de l’outil, à quelque chose qui était le produit de mon écriture. De quelque chose qui cachait la réalité de ce qui était fabriqué par la machine, puisque c’était symbolique dans le résultat, à quelque chose qui est la réalité de ce que produit la machine, à savoir les mouvements mathématiques.

« Horizon n°64 / 2015 09 08 » (2015), Jacques Perconte :

« Horizons » pose la question de ce travail-là, la disparition d’une perspective symbolique, et le jeu qu’il peut y avoir entre la physicalité de l’écran et la représentation, la figuration, de ce qui a été filmé. Ce sont des pièces qui explosent les films, où on assiste image par image aux inframouvements mathématiques à l’intérieur des images du paysage. Ce sont des pièces vraiment calmes, douces, qui font raisonner deux plasticités différentes. Des choses assez floues, comme des gouttes d’eau, de l’écume, qui vont être mélangées avec des blocs de pixels aux couleurs extrêmement saturées, qui a priori n’auraient absolument pas leur place dans cette image, mais qui sont là « naturellement ». C’était donc une exposition beaucoup plus colorée que ce que je fais d’habitude.

Aujourd’hui, quels sont vos projets ?

Mon actualité, c’est « Luzarches », une expo perso en Espagne qui s’est terminée le 12 juin à l’occasion du festival S8, où j’ai fait une performance avec le musicien Eddie Lardoire. Pendant que mon dernier film « Ettrick » fait tranquillement depuis un an le tour du monde de festivals importants en lieux emblématiques (Cinémathèque, Moma), je travaille à nouveau avec Jean-Benoît Dunckel sur un film en Islande et j’ai commencé la production d’un autre sur la magie des terres de Galice. Ces deux projets se destinent d’abord au cinéma. Et c’est ce que je cherche à développer avant tout.

Mais j’ai quand même en cours une grande série de vidéos sur les forêts : « Allogny » et « Bertranges » font partie de l’incroyable exposition autour de la nature et de Courbet à l’abbaye d’Auberive. Deux autres sont en préparation, sur la forêt de Crecy (Somme) et une sur le bois de la ravière (Morvan)...

Avec le compositeur Carlos Gratzer, je travaille sur un projet de film pour orchestre qui sera tourné au cœur des Alpes apuanes, et avec le chorégraphe Vidal Bini (KHZ) sur une pièce danse et vidéo. Enfin, pour nous retrouver Jean-Benoît Dunckel et moi sur scène, ici et là des dates avec « Hypersoleils » (avant « Hyperboréales », en octobre 2017).

« Hypersoleils » (2015), Jacques Perconte, bande-annonce pour la première au festival FAME :

|

laurent catala

|

|

|

« Phex » (2001), Jacques Perconte, où apparaissent les premières compressions vidéo de l’artiste. © Jacques Perconte

« Phex » (2001), Jacques Perconte, où apparaissent les premières compressions vidéo de l’artiste. © Jacques Perconte « Azar » (1995), Jacques Perconte et Clément Rière. © Jacques Perconte

J’ai acquis cette culture de l’expérimentation par l’informatique. Quand je n’avais que la culture du cinéma, j’avais un rapport au langage encore trop référentiel. Et ce qui a été le plus déterminant, c’est le contexte dans lequel j’ai découvert l’informatique. Imaginez une pièce d’une cinquantaine de mètres carrés, séparée en cinq espaces où les cloisons sont en vert. L’espace central est un couloir et à gauche et à droite sont réparties quatre pièces. Trois des pièces sont des bancs de montage analogique Beta et la quatrième pièce est un minuscule bureau dans lequel il y a une station de travail Silicon Graphics. Quand je me suis mis à l’informatique, je l’ai donc fait entouré de bancs de montage vidéo. J’ai passé mon temps à essayer de relier cet ordinateur aux bancs de montage. J’ai fait je ne sais combien de textes pour essayer de trouver une continuité qui partait du sujet, que je pouvais filmer avec la caméra reliée à un écran du banc de montage, puis que j’essayais de relier à l’ordinateur. J’ai fait aussi des installations où je produisais des petites animations en Javascript et plus tard en Java avec une caméra montée sur un pied. Les fils de la caméra allaient jusqu’au banc de montage pour travailler la désincrustation en luminance ou en chrominance.

« Azar » (1995), Jacques Perconte et Clément Rière. © Jacques Perconte

J’ai acquis cette culture de l’expérimentation par l’informatique. Quand je n’avais que la culture du cinéma, j’avais un rapport au langage encore trop référentiel. Et ce qui a été le plus déterminant, c’est le contexte dans lequel j’ai découvert l’informatique. Imaginez une pièce d’une cinquantaine de mètres carrés, séparée en cinq espaces où les cloisons sont en vert. L’espace central est un couloir et à gauche et à droite sont réparties quatre pièces. Trois des pièces sont des bancs de montage analogique Beta et la quatrième pièce est un minuscule bureau dans lequel il y a une station de travail Silicon Graphics. Quand je me suis mis à l’informatique, je l’ai donc fait entouré de bancs de montage vidéo. J’ai passé mon temps à essayer de relier cet ordinateur aux bancs de montage. J’ai fait je ne sais combien de textes pour essayer de trouver une continuité qui partait du sujet, que je pouvais filmer avec la caméra reliée à un écran du banc de montage, puis que j’essayais de relier à l’ordinateur. J’ai fait aussi des installations où je produisais des petites animations en Javascript et plus tard en Java avec une caméra montée sur un pied. Les fils de la caméra allaient jusqu’au banc de montage pour travailler la désincrustation en luminance ou en chrominance.

« It’s all about love », exposition de tirages numériques à Pessac en 2004. © Jacques Perconte

« It’s all about love », exposition de tirages numériques à Pessac en 2004. © Jacques Perconte

« It’s all about love », préparation de l’exposition de Jacques Perconte (à gauche) à l’atelier. © Jacques Perconte

Quels types d’œuvres web avez-vous réalisés ?

J’ai fait des expérimentations très plastiques. Je me suis aventuré dans l’exploration de l’interactivité d’une manière très littéraire («

« It’s all about love », préparation de l’exposition de Jacques Perconte (à gauche) à l’atelier. © Jacques Perconte

Quels types d’œuvres web avez-vous réalisés ?

J’ai fait des expérimentations très plastiques. Je me suis aventuré dans l’exploration de l’interactivité d’une manière très littéraire («  « Mistral » (2014) au Collège des Bernardins : « Les gens regardaient vraiment le film ! » © Jacques Perconte

Plastiquement, c’est vraiment une pièce incroyable. Je crois que, de toutes mes pièces génératives, c’est la seule où les gens allaient jusqu’à s’asseoir par terre pour prendre le temps de regarder ce qui se passait. Les gens regardaient vraiment le film, même si la plupart avaient bien compris qu’il n’y avait ni début ni fin.

Cette histoire de temps est un aspect essentiel de mon rapport au cinéma. Quand j’étais plus jeune et que j’allais voir des films de fiction, je détestais savoir combien de temps ça allait durer. Mais c’était si facile de le deviner à cause des codes d’écriture.

« Mistral » (2014) au Collège des Bernardins : « Les gens regardaient vraiment le film ! » © Jacques Perconte

Plastiquement, c’est vraiment une pièce incroyable. Je crois que, de toutes mes pièces génératives, c’est la seule où les gens allaient jusqu’à s’asseoir par terre pour prendre le temps de regarder ce qui se passait. Les gens regardaient vraiment le film, même si la plupart avaient bien compris qu’il n’y avait ni début ni fin.

Cette histoire de temps est un aspect essentiel de mon rapport au cinéma. Quand j’étais plus jeune et que j’allais voir des films de fiction, je détestais savoir combien de temps ça allait durer. Mais c’était si facile de le deviner à cause des codes d’écriture.

« Les Oiseaux » (2016), impression numérique sur papier, dans la série « Bestiaire » (2013-2016), première série animalière de Jacques Perconte. © Jacques Perconte

A l’automne dernier, à la Galerie Charlot, vous avez préparé une exposition intitulée

« Les Oiseaux » (2016), impression numérique sur papier, dans la série « Bestiaire » (2013-2016), première série animalière de Jacques Perconte. © Jacques Perconte

A l’automne dernier, à la Galerie Charlot, vous avez préparé une exposition intitulée