|

e-art : nouvelles technologies et art contemporain, dix ans d’action de la fondation Daniel Langlois, exposition au musée des beaux-arts de Montréal, du 20/09 au 9/12, entrée libre, Pavillon Jean-Noel Desmarais, 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

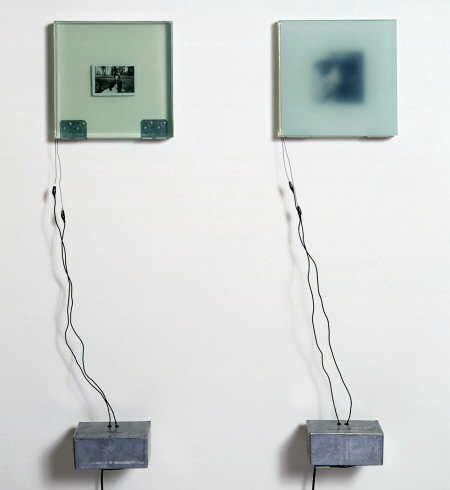

Parmi les 17 œuvres de Jim Campbell exposées à Montréal, "Photo de ma mère" (1996), "Portrait de mon père" (1994-1995) © DR

< 16'11'07 >

Montréal revisite l’art des nouveaux médias

(Montréal, envoyé spécial) Exposition événement que les Français ne sont pas près de voir, sauf à traverser l’Atlantique, « Les Vases communicants : Nouvelles technologies et art contemporain (e-art) », à Montréal, fête les dix ans d’une institution à part, la fondation Langlois. Daniel Langlois, que l’invention du premier logiciel d’effets spéciaux dans les années 80 (Softimage, ensuite revendu à Microsoft) a rendu immensément riche, est sans aucun doute le mécène le plus précieux pour l’art des nouveaux médias. Pour ne citer qu’un exemple, le double DVD « Anarchive 2 » sur Michael Snow auquel Jim Campbell et Luc Courchesne rendent un discret hommage dans l’exposition, a été produit par la fondation. Dirigée par Jean Gagnon, la fondation s’est donc lancée dans une exposition ambitieuse, en partenariat avec le musée des beaux-arts de Montréal, pour tenter de définir l’« e-art » : internet-art ou art électronique, art interactif, art médiatique, net-art... cette nébuleuse recouvre un champ de pratiques très diverses. Comment synthétiser et construire un parcours dans ce foisonnement d’œuvres qui manipulent, repoussent parfois les limites des technologies, les détournent ou les hybrident ? Sur la liste présentée dès l’entrée de l’exposition, les projets soutenus ces dix dernières années avec, entre autres noms, Judith Barry, Alexandre Castonguay, Isabelle Choinière, Marc Fournel, Steve Heimbecker, Natalie Jeremijenko ou encore Thomas McIntosh. Des noms d’artistes, chorégraphes et scientifiques qui ont le regrettable point commun de n’avoir peu (ou pas) d’échos en France. D’Eduardo Kac, on ne retient ici que le « scandale » du lapin fluo. E-art expose son projet « Genesis » (1999) où une phrase de la Bible transposée en morse est traduite en séquence ADN. Lequel ADN produit une bactérie que le spectateur fera muter à son gré, altérant la bactérie et la phrase biblique simultanément. Sans intérêt pour la science, mais en plein dans le champ d’un bio-art sous-estimé en France. Dix noms pour dix ans La réussite d’une exposition, du point de vue scientifique, réside intrinsèquement dans la sélection des œuvres qui pour le coup se révèle riche, polysémique, surprenante. En ne retenant que dix noms de la liste des artistes passés par la Fondation depuis dix ans, l’exposition rassemble des œuvres significatives tout en mélangeant les supports (moniteurs diffusant de la vidéo, installations, etc.) et les technologies. Toutes interrogent des catégories historiques classiques de l’histoire de l’art comme le portrait ou le paysage. Luc Courchesne présente ainsi une vidéo haute-définition de 9 minutes intitulée « Horizons » (2007). Cette variante contemporaine du diorama offre une promenade urbaine qui redéfinit la perception du paysage à l’aide de son dispositif à 360 degrés filmant tous les éléments autour du caméraman. David Rokeby, qui présente trois installations, joue sur la perception qu’on a de la Piazza San Marco à Venise, avec « Vu » (2002). Quatre écrans construisent une réflexion sur la circulation des images et du temps : deux d’entre eux, après séparation des éléments fixes et mobiles, permettent de suivre les trajectoires des personnes, objets et autres pigeons mais aussi l’inscription et la disparition de la trace de leurs mouvements. La mémoire et son inscription dans l’image, en germe dans cette installation, est encore amplifiée dans « Machine pour prendre le temps (boul. Saint-Laurent) » (2006-2007), présentée en parallèle de l’exposition au cinéma Ex-centris à Montréal. Comme si, pour ces deux artistes, observer le paysage suivait les observations d’un Italo Calvino dans « Les Villes Invisibles » : changer, décaler la vision commune, troubler les perceptions des saisons, et inscrire les changements temporels au cœur de la fabrique du temps de l’image. Mémoire rétinienne La fabrique de l’image, sa constitution, son façonnement, sont les sources et les enjeux des dix-sept œuvres de Jim Campbell présentées à Montréal. Comme le précise le catalogue en ligne : « “Travaux de mémoires” (Memory Works), “Les moyennes illuminées” (Illuminated Averages) et “Icône ambigüe” (Ambiguous Icon) sont les titres de séries ou d’œuvres qui portent sur la mémoire ou sur la rémanence et l’oubli ; d’une œuvre sur la mémoire et le déracinement culturel comme “Je n’ai jamais lu la Bible”, Campbell en vient dans les années plus récentes à se préoccuper de la frontière de la reconnaissance des images ». A partir de la perte, de la trace, de ce qui crée l’apparition même d’une représentation, cet artiste explore toutes les facettes (lumières, supports, surfaces, motifs analogiques et numériques) de ce qui peut se jouer dans et par l’image, brouillant ainsi les frontières entre le lisible, le visible et l’indescriptible. Comme l’image, ou la peau, l’installation se mute en une interface sensitive sous les mains de Philip Beesley qui déploie une architecture sensible et poétique où les derniers capteurs et autres détecteurs de mouvements s’oublient au profit des saccades de l’installation. Il réalise ainsi un lien entre le cerveau humain et l’architecture, entre la boîte crânienne et la caverne. S’inscrivant dans la veine anglaise d’une architecture interactive et réactive, il ouvre l’exposition par « Terreau Hylozoïque » (2007), installation pratiquement arachnéenne. Le spectateur se meut dans une structure transparente, qui réagit et s’active dans de légers mouvements. L’armature évoque parfois une jungle remplie de plantes tropicales translucides. La machine rit de vous voir si bête en son miroir Il y a aussi du ludique et de l’humour dans l’interactivité, comme avec le « Cantique 3 » (2004) de la chorégraphe Marie Chouinard. A partir d’une console composée de deux écrans tactiles, le spectateur mixe et monte les images et les sons préenregistrés de deux visages, composant ainsi un dialogue de grimaces et d’onomatopées en accélérant, en ralentissant et en jonglant entre les diverses propositions. Avec son « Investigation sémiotique des comportements cybernétiques » (2003), Jessica Field développe un dialogue entre plusieurs robots dont le spectateur fait implicitement les frais, avant de comprendre qu’il est au cœur de ces questions parfois métaphysiques. Quant à Rafael Lozano-Hemmer, il renouvelle le jeu enfantin du « loup », avec son dispositif intitulé « Public sous-titré » (2005), qui « traque » les spectateurs dans la salle et en fait malgré eux des surfaces d’exposition où viennent s’inscrire des verbes comme autant d’injonctions à faire. Le regardeur transformé en homme-sandwich ne se débarrasse de ces mots qu’au contact d’un autre participant. Et l’interactivité dans tout ça ? Catherine Richards , repérée en France avec son intervention en 2006 au Festival @rt Outsiders, met en scène les pages d’un brevet d’invention qui apparaissent lorsque le spectateur s’approche du présentoir pour les lire. « Méthode et dispositif pour trouver l’amour » (2000) s’inscrit directement dans la lignée de l’art conceptuel : l’artiste détourne les protections utilisées pour cacher les secrets de fabrication des inventions et met à mal la peinture classique représentant les canons de beauté en leur apposant des outils et des parures technologiques. Cependant, dans cette pièce, le dévoilement des secrets pèse lourdement sur l’intimité de tout un chacun puisque l’artiste révèle les moyens de s’unir amoureusement à l’autre. Lynn Hershman Leeson revisite son passé de performance Enfin, on a gardé le meilleur pour la fin (ou presque), l’artiste Lynn Hershman Leeson présente un ensemble de films et d’installations qui retracent l’ensemble de sa carrière. Cette pionnière conçoit, au début des années 80, deux vidéos interactives : « Lorna » 1980_1984 et « Deep Contact : the sexual Fantasy Videodisc », 1984-1990 sur vidéodisque. Au-delà de ses films, « The Electronic Diaries » (1986-1989) ou « Longshot » (1989), c’est sa dernière réalisation, inédite, « La vie au carré » (2007) qui intrigue. Une sorte de remake dans Second Life d’une performance datant de 1973-1974, quand elle mettait en scène son double, « Roberta Breitmore », à l’hôtel Dante à San Francisco. Le spectateur pénétrait dans une chambre ouverte 24h/24 où se trouvaient des objets laissés par l’artiste, morceaux de corps en cire, lettres, cassettes audio etc. Un visiteur effrayé qui pensait être entré dans une chambre où venait d’être commis un crime appela même la police. L’histoire s’arrêterait là, si, quelques années plus tard, l’artiste n’avait décidé de reproduire à l’identique sur le monde en 3D et en ligne Second Life la chambre et la performance, à l’aide de ses archives. Artefact, archive, reproduction de documents ou re-création de l’archive par changement de médium ou de lieux de consultation ? Lynn Hershman Leeson continue de brouiller les pistes. Le mystère des vases communiquants disparus Reste encore un mystère à éclaircir : pourquoi la communication sur cette exposition a-t-elle fait disparaître du titre la référence au texte d’André Breton : « les vases communicants » ? De peur sans doute d’infléchir le jugement ou de repousser les spectateurs !!! Malgré les choix d’œuvres judicieux, on sort de cette exposition avec un sentiment mitigé. L’absence d’appareillage critique et historique pour accompagner les œuvres sur place, le manque même d’une approche chronologique et de ponts entre l’art contemporain et le développement technologique se font cruellement sentir. Heureusement que le catalogue de l’exposition consultable en ligne vient contrebalancer ce déficit d’informations. Et puis, lors du parcours, le temps est suspendu dans les salles d’un bleu nuit qui n’engage à rien, mais forme simplement un bel écrin. On peut rêver d’une scénographie d’architecte à la Shinobu Akahori qui aurait travaillé une mise en espace par les nouvelles technologies. Bref, on sent bien que l’exposition souffre d’un plan marketing l’emportant sur l’aspect scientifique. Un vrai paradoxe, étant donné la richesse des ressources. Un seul souhait, pour le prochain anniversaire de la fondation, Monsieur Langlois, prévoyez un budget pour son itinérance en Europe.

Poptronics, 10 ans de cultures hacktives du Web au papier

Métavers, tout doit disparaître (et Hubs aussi) And the Show must go on, Hello World, épisode 5, par Systaime Cybernétique en papillotes « Exit » le cinéma, par ici le « Home Cinéma » à Créteil « Clubbing », clap de fin avec Pierre Giner : « On pouvait vivre la nuit le jour. Et c’était beau ! » Pierre Giner ou l’art de pérégriner En voiture, Papillote !

Un Reading Club pop avec Grégoire Chamayou, Isabelle Sorente, Philippe Aigrain, Sophie Wahnich et Mathieu Triclot

Marsatac sur la brèche Art Orienté Objet : « J’ai ressenti dans mon corps la nature très vive du cheval » Papillote infuse un brin de permaculture dans le jeu, l’art et les réseaux David Guez « expérimente sans attendre » avec les éditions L |